2013年12月31日

超軽量焚き火台 PicoGrill398 降臨!

2103年大晦日。今年はあまりキャンプに行く機会が無かったので、ブログもサボり気味になってしまいました。

最近は自宅でも楽しめる天体望遠鏡のネタばかりでしたが、キャンプブログである事を思い出すためにも、最後は今年ゲットした中で最大のヒットギアをご紹介します。

ここ数年はキャンプギアも防災グッズとして応用出来そうなものを選ぶようになって来ましたが、どんな場面でも役に立ちそうな焚き火台を探していました。 一番重要な要件はとにかく軽くて収納サイズが小さい事です。

候補として挙がったのは 笑's B-6、ユニのネイチャーストーブなどでしたが、中々決めてが無く。。

ちょっと間を置いて考え直そう。。と思っていたところ突然目の前に現れたこの焚き火台に一目ぼれしました。

それが今日ご紹介する超軽量焚き火台 PicoGrill398 です!

Picogrill 398

Picogrill 398

Pikari Outdoor Online価格11,500円(税込)

●サイズ: 収納時 33.5cm×23.5cm×1cm 組立時 38.5cm×26cm×24.5cm

●重量:Old production 約 398g(ケースなし) NEW production +約 50g(ケースなし)

●素材:ステンレス

とにかく先ず目を引くのがこの軽さです。 焚き火台の名前にもなっている 398 は、何と全体重量がたった398gという事をいっています!

最近の改良によって+50g 増量しましたが、それでもたった448g です!

そして何より気に入ったのはそのデザインです。 私はどちらかというとデザインよりも堅牢性や利便性を重視する事が多いですが、この焚き火台は決してそれらを犠牲にはしてないと思います。

とにかくいつもの様に穴が開くほど見てみましょう。

この焚き火台はスイスのメーカー www.picogrill.ch の製品ですが、長期使用と環境への配慮が設計思想にある素晴らしいギアです。

この焚き火台はスイスのメーカー www.picogrill.ch の製品ですが、長期使用と環境への配慮が設計思想にある素晴らしいギアです。

この商品は日本のPikari Outdoorから購入可能です。

実はこの焚き火台はかなりの人気商品で、売り切れている事が非常に多いです。 今回も予約販売で何とかゲットしました。

今回は焚き火台と一緒にPicogrill専用にデザインされた串(Spit)も購入しました。

今回は焚き火台と一緒にPicogrill専用にデザインされた串(Spit)も購入しました。

どちらもとにかく小さくてびっくりです。

大きさはA4よりちょっとだけ大きい程度。500mlのペットボトルと比べてみると、その小ささがお分かりいただけると思います。

大きさはA4よりちょっとだけ大きい程度。500mlのペットボトルと比べてみると、その小ささがお分かりいただけると思います。

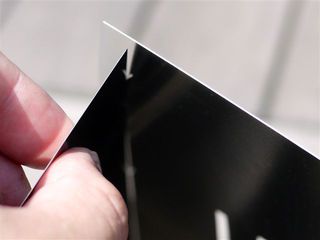

厚さもほとんど無く、一体どうやって収納されているのか検討も付きません

収納ケースはマジックテープで留っているだけの簡易なものですが、これもおそらく環境配慮でしょう。

収納ケースはマジックテープで留っているだけの簡易なものですが、これもおそらく環境配慮でしょう。

開梱はまるでファイルでも開くかのような何とも手軽なものです。

中から出てきたのは、脚と火床だけ。私が持っているどの焚き火台とも違う超シンプルパーツです。

中から出てきたのは、脚と火床だけ。私が持っているどの焚き火台とも違う超シンプルパーツです。

これだけ見ると本当に焚き火台のか心配になるほどです

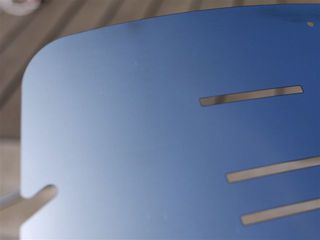

まずは火床を見てみましょう。

まずは火床を見てみましょう。

私が一目ぼれしたのはこのステンレスの輝きです!

このカーブはいかにもデザインという感じですが、高効率に燃焼出来る様にキチンと設計されているそうです。

このカーブはいかにもデザインという感じですが、高効率に燃焼出来る様にキチンと設計されているそうです。

火床の底に行くほど空気穴の間隔が密になっている事からのそれがうかがい知る事が出来ます。

2枚のステンレスは非常に薄く、手で簡単に曲げられます。 2枚の火床は切り込みに相方を差し込むだけのシンプルな接合です。

これを無理ない程度に開いて火床とする構造です。

2枚のステンレスをV字に組んで湾曲させる事である程度の硬度を得るという素晴らしいデザインだと思います。

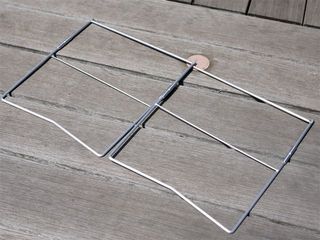

つづいて脚を見てみましょう。 これも硬いワイヤーを溶接して組んだだけのシンプルな構造です。

つづいて脚を見てみましょう。 これも硬いワイヤーを溶接して組んだだけのシンプルな構造です。

モデルチェンジはこのフレームの太さが3mmから4mmになった点だそうでで、剛性が増した分 50g 増えたという事の様です。

剛性が増したワイヤーはきっちりと溶接されていますので、長く使っても朽ち果てる感じはありません。何より素材がステンレスですから。。

中央のジョイント部分を開いて立ち上げるだけで、箱型のフレームが完成します。

後は火床を軽く曲げながら、フレームにサイドの4箇所の切れ込みを差し込むだけです。

後は火床を軽く曲げながら、フレームにサイドの4箇所の切れ込みを差し込むだけです。

火床の切れ込みがフレームの中段にある出っ張りに引っ掛ける構造です。この4箇所と横の渡したフレーム2本だけで火床の上の燃料を支えるわけですが、これだけなのにかなりの重量の薪でも耐えられるようです。

これで完成です。 見てください、この美しいフォルム!!!

大きさをお伝えするのが本当に難しいですが、500mlのペットボトルを置いてみました。 これを見ただけだとただ小さいだけの様に見えるかも知れませんが、長手方向にはみ出して薪を置くのは全く問題ありませんので、実は想像以上に焚き火台としての能力は高いと思います。

大きさをお伝えするのが本当に難しいですが、500mlのペットボトルを置いてみました。 これを見ただけだとただ小さいだけの様に見えるかも知れませんが、長手方向にはみ出して薪を置くのは全く問題ありませんので、実は想像以上に焚き火台としての能力は高いと思います。

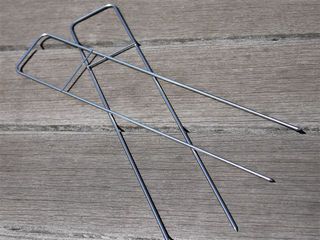

つづいて一緒に購入した串(Spit)もついでにご紹介します。

つづいて一緒に購入した串(Spit)もついでにご紹介します。

今回は応用が色々出来るという事で2本購入しました。

Picogrill用 スピット(串)

Picogrill用 スピット(串)

Pikari Outdoor Online価格630円(税込)

●お肉やソーセージなどを調理するのに欠かせないアイテム

●Picogrillのフレーム部に置くとケトルや鍋なども載せることができます

●アルコールストーブを挟んで使用できます

ワイヤをただ曲げただけといってしまえばそれだけなんですが、手の平になじむ幅である事は間違いないです

ワイヤをただ曲げただけといってしまえばそれだけなんですが、手の平になじむ幅である事は間違いないです

それでも細かい所を見ると、造りは結構しっかりしてます。

この串ですが、ただ単に串として使うだけでなく簡易な五徳としても利用できます。

この串ですが、ただ単に串として使うだけでなく簡易な五徳としても利用できます。

ここに載せられる程度のケトルなら問題なく載せられるようです。 この焚き火台で油まみれのお肉を焼くのは私はちょっと気が引けますので、五徳としてしか使わないかなぁ。。

実はPicogrillは別もモデルもありますが、串は共通で使えるそうです。

串はPicogrill398の収納ケースと長さがほぼ同じですので、そのまま収納出来ちゃいます。 だたちょっと心配なのは、串の先端が収納ケースを突き破りそうな点です。

という事で暫定対応でこのキャップを使います。

自遊自在 ハーフキャップ カラス 6.0ミリ

自遊自在 ハーフキャップ カラス 6.0ミリ

Amazon価格210円(税込)

●カラー:カラス

●本体サイズ(約):内径6mm

●15個入り

この先端キャップですが、もともとはパイルドライバーのランタンポール先のキャンプを良く紛失するので買っておいたものです。

この先端キャップですが、もともとはパイルドライバーのランタンポール先のキャンプを良く紛失するので買っておいたものです。

ひとまず2本の串の船体を1個のキャップでカバーできそうですが取り出すときにポロっと取れちゃうので、別の方法を考えなくてはなりませんね。

ひとまず2本の串の船体を1個のキャップでカバーできそうですが取り出すときにポロっと取れちゃうので、別の方法を考えなくてはなりませんね。

という事でPicogrill本体と串が一つの収納ケースにピッタリと入りました。

という事でPicogrill本体と串が一つの収納ケースにピッタリと入りました。

一つにまとまるというのはとても大切な事です。

防災グッズとして考えた場合でも、このサイズならバックアップに十分入りますね。

このPicogrillのフィールドデビューは今年8月にキャンプを楽しんだ有野実苑でした。

このPicogrillのフィールドデビューは今年8月にキャンプを楽しんだ有野実苑でした。

ご存知の様に有野実苑は薪が使いたい放題ですので、今回は枯葉と細めの薪を頂いてまいりました

Picogrillのセットアップはあっという間です。

Picogrillのセットアップはあっという間です。

森の中だとステンレスに緑が反射してかっこいいです!!

着火材のつもりで枯葉を使いましたが、硬い薪にあっという間に火が着きました。やはり燃焼効率が良い設計なんじゃないかと思います。

着火材のつもりで枯葉を使いましたが、硬い薪にあっという間に火が着きました。やはり燃焼効率が良い設計なんじゃないかと思います。

使ってみて分かった事ですが、この構造だと薪が横からくべやすいですよ。

とりあえず何か焼いてみたかったので、銚子名物のぬれせんべいをこんがり焼きました。

とりあえず何か焼いてみたかったので、銚子名物のぬれせんべいをこんがり焼きました。

とても香ばしく焼けて、子供達には大好評でした

Picogrillを使ってみると、そのデザイン性と有用性から設計者の思いが伝わってくる様な素晴らしいキャンプギアである事が分かります。

携行性にも優れていますので、防災グッズとしても間違いなく有効です。

2013年のキャンプギアとしては、私の中ではダントツのアイテムでした。 また来年もいいキャンプが出来ます様に。。

※注意:当ブログに掲載されている価格は、ブログ投稿時の発売前の参考価格です。実際の価格は発売後の製品ページにてご確認ください。

最近は自宅でも楽しめる天体望遠鏡のネタばかりでしたが、キャンプブログである事を思い出すためにも、最後は今年ゲットした中で最大のヒットギアをご紹介します。

ここ数年はキャンプギアも防災グッズとして応用出来そうなものを選ぶようになって来ましたが、どんな場面でも役に立ちそうな焚き火台を探していました。 一番重要な要件はとにかく軽くて収納サイズが小さい事です。

候補として挙がったのは 笑's B-6、ユニのネイチャーストーブなどでしたが、中々決めてが無く。。

ちょっと間を置いて考え直そう。。と思っていたところ突然目の前に現れたこの焚き火台に一目ぼれしました。

それが今日ご紹介する超軽量焚き火台 PicoGrill398 です!

Picogrill 398

Picogrill 398Pikari Outdoor Online価格11,500円(税込)

●サイズ: 収納時 33.5cm×23.5cm×1cm 組立時 38.5cm×26cm×24.5cm

●重量:Old production 約 398g(ケースなし) NEW production +約 50g(ケースなし)

●素材:ステンレス

とにかく先ず目を引くのがこの軽さです。 焚き火台の名前にもなっている 398 は、何と全体重量がたった398gという事をいっています!

最近の改良によって+50g 増量しましたが、それでもたった448g です!

そして何より気に入ったのはそのデザインです。 私はどちらかというとデザインよりも堅牢性や利便性を重視する事が多いですが、この焚き火台は決してそれらを犠牲にはしてないと思います。

とにかくいつもの様に穴が開くほど見てみましょう。

この商品は日本のPikari Outdoorから購入可能です。

実はこの焚き火台はかなりの人気商品で、売り切れている事が非常に多いです。 今回も予約販売で何とかゲットしました。

どちらもとにかく小さくてびっくりです。

厚さもほとんど無く、一体どうやって収納されているのか検討も付きません

開梱はまるでファイルでも開くかのような何とも手軽なものです。

これだけ見ると本当に焚き火台のか心配になるほどです

私が一目ぼれしたのはこのステンレスの輝きです!

火床の底に行くほど空気穴の間隔が密になっている事からのそれがうかがい知る事が出来ます。

2枚のステンレスは非常に薄く、手で簡単に曲げられます。 2枚の火床は切り込みに相方を差し込むだけのシンプルな接合です。

これを無理ない程度に開いて火床とする構造です。

2枚のステンレスをV字に組んで湾曲させる事である程度の硬度を得るという素晴らしいデザインだと思います。

モデルチェンジはこのフレームの太さが3mmから4mmになった点だそうでで、剛性が増した分 50g 増えたという事の様です。

剛性が増したワイヤーはきっちりと溶接されていますので、長く使っても朽ち果てる感じはありません。何より素材がステンレスですから。。

中央のジョイント部分を開いて立ち上げるだけで、箱型のフレームが完成します。

火床の切れ込みがフレームの中段にある出っ張りに引っ掛ける構造です。この4箇所と横の渡したフレーム2本だけで火床の上の燃料を支えるわけですが、これだけなのにかなりの重量の薪でも耐えられるようです。

これで完成です。 見てください、この美しいフォルム!!!

今回は応用が色々出来るという事で2本購入しました。

Picogrill用 スピット(串)

Picogrill用 スピット(串)Pikari Outdoor Online価格630円(税込)

●お肉やソーセージなどを調理するのに欠かせないアイテム

●Picogrillのフレーム部に置くとケトルや鍋なども載せることができます

●アルコールストーブを挟んで使用できます

それでも細かい所を見ると、造りは結構しっかりしてます。

ここに載せられる程度のケトルなら問題なく載せられるようです。 この焚き火台で油まみれのお肉を焼くのは私はちょっと気が引けますので、五徳としてしか使わないかなぁ。。

実はPicogrillは別もモデルもありますが、串は共通で使えるそうです。

串はPicogrill398の収納ケースと長さがほぼ同じですので、そのまま収納出来ちゃいます。 だたちょっと心配なのは、串の先端が収納ケースを突き破りそうな点です。

という事で暫定対応でこのキャップを使います。

自遊自在 ハーフキャップ カラス 6.0ミリ

自遊自在 ハーフキャップ カラス 6.0ミリAmazon価格210円(税込)

●カラー:カラス

●本体サイズ(約):内径6mm

●15個入り

一つにまとまるというのはとても大切な事です。

防災グッズとして考えた場合でも、このサイズならバックアップに十分入りますね。

ご存知の様に有野実苑は薪が使いたい放題ですので、今回は枯葉と細めの薪を頂いてまいりました

森の中だとステンレスに緑が反射してかっこいいです!!

使ってみて分かった事ですが、この構造だと薪が横からくべやすいですよ。

とても香ばしく焼けて、子供達には大好評でした

Picogrillを使ってみると、そのデザイン性と有用性から設計者の思いが伝わってくる様な素晴らしいキャンプギアである事が分かります。

携行性にも優れていますので、防災グッズとしても間違いなく有効です。

2013年のキャンプギアとしては、私の中ではダントツのアイテムでした。 また来年もいいキャンプが出来ます様に。。

※注意:当ブログに掲載されている価格は、ブログ投稿時の発売前の参考価格です。実際の価格は発売後の製品ページにてご確認ください。

2013年12月28日

冬空のM42 オリオン大星雲観測&撮影!

会社からの帰り路、新浦安駅に着いて空を見上げるとオリオン座が良く見えます。

有名な3つ星のすぐ下にあるM42オリオン大星雲は星雲撮影の入門向けの天体という事で、初めて撮影に挑戦してみました。

望遠鏡は愛用のVixen ED81S+赤道儀 SXD2です。

ビクセン(Vixen) ED81S鏡筒

ビクセン(Vixen) ED81S鏡筒

ナチュラム価格83,333円(税込87,500円)

●サイズ:長さ583mm、外径90mm

●対物レンズ有効径:81mm/EDレンズ・アポクロマート、マルチコート

●焦点距離(口径比F):625mm(F7.7)

●パーツ取付サイズ:ネジ込み/60mm・42mmTリング用ネジ、差し込み/50.8mm(50.8mm接眼レンズをご使用の際は、別売オプションパーツが必要です。)、31.7mm(フリップミラー付)

●重さ:3.5kg(本体2.3kg)

●分解能・極限等級:1.43秒・11.3等星

●集光力:肉眼の134倍

●ファインダー:XYスポットファインダー(等倍)

●プレート、バンド等:鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT

●写真撮影:拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等が必要です。)

●屈折式

ビクセン(Vixen) SXD2赤道儀

ビクセン(Vixen) SXD2赤道儀

ナチュラム価格248,032円(税込260,434円)

●大きさ:340×360×128mm(突起部をのぞく)

●重さ:約9.2kg(ウェイト除く)

●赤経微動:材質/真鍮、ウォームホイルによる全周微動、直径72mm、歯数180枚

●赤緯微動:材質/真鍮、ウォームホイルによる全周微動、直径/72mm、歯数/180枚

●ウォーム軸:材質/真鍮、直径9mm

●赤経軸(極軸):材質/炭素鋼、直径40mm

●赤緯軸:材質/炭素鋼、直径35mm

●ベアリング数:9個

●ウェイト軸:直径20mm、本体収納式・ステンレス製

●極軸望遠鏡:内蔵式6倍20mm、実視界8度、水準器・明視野照明付、据付精度約3分

●方位角範囲:微動/約±7度、ダブルスクリュー式/1回転約1.2度

●極軸傾斜角範囲:高度0~70度(微動範囲±15度)、目盛2度単位 3段階使用可、タンジェントスクリュー式微動ネジ付、1回転約0.8度

●駆動:パルスモーターによる電動駆動、マイクロステップ駆動(250pps)

●自動導入・追尾装置:STARBOOK TENコントローラーによる自動導入、高精度追尾、最高1000倍速(対恒星時)

●コントローラー接続端子:D-SUB9PINオス

●電源端子:DC12V EIAJ RC5320A Class4

ベランダ撮影ですので見える範囲も限られますが、シリウス、木星、リゲル、ベテルギウスを選んで入念に位置合わせ(アライメント)を行いました。 その後はStarbook TenにM42オリオン大星雲の位置を導入するだけ。。

M42オリオン大星雲はオリオン座の3つ星の下にあるんですね。M43と重なっている感じに見えます。

正直あんまり分かってませんでしたが、そこは道具のチカラ! 素人のちょいカジリのハードルを極端に下げてくれます

今回の撮影条件はこんな感じです。

●鏡筒:Vixen ED81S+LPS-P2+レデューサーED (F7.7)で直焦点撮影

●赤道儀:Vixen SXD2

●カメラ:Panasonic DMC-GF2/ISO1600

●露光時間:1330sec (30sec×11+40sec×4+60sec×14)

Lumix GF2は長時間シャッターを開けるバルブ撮影が出来ませんので天体撮影には不向きなことは間違いないんですが、複数の画像を重ねるコンポジット処理をはじめとする画像処理で色々何とかなることを知ってからは、スペックが低いカメラでも挑戦する気になったわけです。

コンポジット処理で複数の画像を重ねる事でノイズを抑える事が出来るらしいので、ISOを1600まで上げても枚数を稼げばある程度のノイズが軽減できます。

ISOが上げられればシャッタースピードを短く抑える事が出来ますので、私のカメラの限界 60秒 までの間で色々出来そうです。

ここから先は画像処理です。 まずはDeepsky stacker 3.3.3 Beta 51でダークフレームと一緒に全部コンポジットした画像がこちらです。

見た感じ空がニュートラルグレーになってますが、これが画像処理のスタート地点になります。 この時点でM42がキチンと識別できます。

この画像はトリミングを全くしてませんので、想像以上に星雲が大きく写ったという事になりますね。

この後の画像処理が腕の見せ所なのかもしれませんが、私には知識が全くありません

それでも何とか綺麗な画像を得たいという事でノウハウをネットで探しまくりました。

そして辿り着いたのが フリーの画像処理ツール YIMG を活用してM42 オリオン大星雲を画像処理しているこちらのページです。

ここに書かれているとおりに処理したのがこちらの画像です。 自分でもびっくりするほど綺麗に処理できました。

ちなみに今回はコンポジット後はJPEGで処理しました。

星雲の部分をトリミングしたのが以下の画像です。 これだけでもかなり満足なのですが、ちょっと暗くて星雲の広がりが今ひとつな感じです。

もうちょっと何とかならないのか?素人画像処理をJPEG画像に対して色々やってみたんですがうまくいきません。 明るさやコントラストを変化させれば暗い部分も浮かび上がるんですが、ノイズがどんどん増えてしまいます。

色々調べた結果、RAWデータのまま GIMP2.8というフリーツールをつかってトーンカーブ処理とソフト処理してみたところ、まるで図鑑の写真のような画像を作り出すことが出来ました。 前回はRAWデータをJPEGにした時点でデータが色々失われた事が失敗の原因と分かりました。

クリックで拡大します.. ColorBoxテスト中..

冬の空は天体観測には向いてますが、やっぱり寒い

でもこんなに綺麗に撮影出来るなら、他の天体にもチャレンジしてみたいですね。

※注意:当ブログに掲載されている価格は、ブログ投稿時の発売前の参考価格です。実際の価格は発売後の製品ページにてご確認ください。

有名な3つ星のすぐ下にあるM42オリオン大星雲は星雲撮影の入門向けの天体という事で、初めて撮影に挑戦してみました。

望遠鏡は愛用のVixen ED81S+赤道儀 SXD2です。

ビクセン(Vixen) ED81S鏡筒

ビクセン(Vixen) ED81S鏡筒ナチュラム価格83,333円(税込87,500円)

●サイズ:長さ583mm、外径90mm

●対物レンズ有効径:81mm/EDレンズ・アポクロマート、マルチコート

●焦点距離(口径比F):625mm(F7.7)

●パーツ取付サイズ:ネジ込み/60mm・42mmTリング用ネジ、差し込み/50.8mm(50.8mm接眼レンズをご使用の際は、別売オプションパーツが必要です。)、31.7mm(フリップミラー付)

●重さ:3.5kg(本体2.3kg)

●分解能・極限等級:1.43秒・11.3等星

●集光力:肉眼の134倍

●ファインダー:XYスポットファインダー(等倍)

●プレート、バンド等:鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT

●写真撮影:拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等が必要です。)

●屈折式

ビクセン(Vixen) SXD2赤道儀

ビクセン(Vixen) SXD2赤道儀ナチュラム価格248,032円(税込260,434円)

●大きさ:340×360×128mm(突起部をのぞく)

●重さ:約9.2kg(ウェイト除く)

●赤経微動:材質/真鍮、ウォームホイルによる全周微動、直径72mm、歯数180枚

●赤緯微動:材質/真鍮、ウォームホイルによる全周微動、直径/72mm、歯数/180枚

●ウォーム軸:材質/真鍮、直径9mm

●赤経軸(極軸):材質/炭素鋼、直径40mm

●赤緯軸:材質/炭素鋼、直径35mm

●ベアリング数:9個

●ウェイト軸:直径20mm、本体収納式・ステンレス製

●極軸望遠鏡:内蔵式6倍20mm、実視界8度、水準器・明視野照明付、据付精度約3分

●方位角範囲:微動/約±7度、ダブルスクリュー式/1回転約1.2度

●極軸傾斜角範囲:高度0~70度(微動範囲±15度)、目盛2度単位 3段階使用可、タンジェントスクリュー式微動ネジ付、1回転約0.8度

●駆動:パルスモーターによる電動駆動、マイクロステップ駆動(250pps)

●自動導入・追尾装置:STARBOOK TENコントローラーによる自動導入、高精度追尾、最高1000倍速(対恒星時)

●コントローラー接続端子:D-SUB9PINオス

●電源端子:DC12V EIAJ RC5320A Class4

ベランダ撮影ですので見える範囲も限られますが、シリウス、木星、リゲル、ベテルギウスを選んで入念に位置合わせ(アライメント)を行いました。 その後はStarbook TenにM42オリオン大星雲の位置を導入するだけ。。

M42オリオン大星雲はオリオン座の3つ星の下にあるんですね。M43と重なっている感じに見えます。

正直あんまり分かってませんでしたが、そこは道具のチカラ! 素人のちょいカジリのハードルを極端に下げてくれます

今回の撮影条件はこんな感じです。

●鏡筒:Vixen ED81S+LPS-P2+レデューサーED (F7.7)で直焦点撮影

●赤道儀:Vixen SXD2

●カメラ:Panasonic DMC-GF2/ISO1600

●露光時間:1330sec (30sec×11+40sec×4+60sec×14)

Lumix GF2は長時間シャッターを開けるバルブ撮影が出来ませんので天体撮影には不向きなことは間違いないんですが、複数の画像を重ねるコンポジット処理をはじめとする画像処理で色々何とかなることを知ってからは、スペックが低いカメラでも挑戦する気になったわけです。

コンポジット処理で複数の画像を重ねる事でノイズを抑える事が出来るらしいので、ISOを1600まで上げても枚数を稼げばある程度のノイズが軽減できます。

ISOが上げられればシャッタースピードを短く抑える事が出来ますので、私のカメラの限界 60秒 までの間で色々出来そうです。

ここから先は画像処理です。 まずはDeepsky stacker 3.3.3 Beta 51でダークフレームと一緒に全部コンポジットした画像がこちらです。

見た感じ空がニュートラルグレーになってますが、これが画像処理のスタート地点になります。 この時点でM42がキチンと識別できます。

この画像はトリミングを全くしてませんので、想像以上に星雲が大きく写ったという事になりますね。

この後の画像処理が腕の見せ所なのかもしれませんが、私には知識が全くありません

それでも何とか綺麗な画像を得たいという事でノウハウをネットで探しまくりました。

そして辿り着いたのが フリーの画像処理ツール YIMG を活用してM42 オリオン大星雲を画像処理しているこちらのページです。

ここに書かれているとおりに処理したのがこちらの画像です。 自分でもびっくりするほど綺麗に処理できました。

ちなみに今回はコンポジット後はJPEGで処理しました。

星雲の部分をトリミングしたのが以下の画像です。 これだけでもかなり満足なのですが、ちょっと暗くて星雲の広がりが今ひとつな感じです。

もうちょっと何とかならないのか?素人画像処理をJPEG画像に対して色々やってみたんですがうまくいきません。 明るさやコントラストを変化させれば暗い部分も浮かび上がるんですが、ノイズがどんどん増えてしまいます。

色々調べた結果、RAWデータのまま GIMP2.8というフリーツールをつかってトーンカーブ処理とソフト処理してみたところ、まるで図鑑の写真のような画像を作り出すことが出来ました。 前回はRAWデータをJPEGにした時点でデータが色々失われた事が失敗の原因と分かりました。

クリックで拡大します.. ColorBoxテスト中..

冬の空は天体観測には向いてますが、やっぱり寒い

でもこんなに綺麗に撮影出来るなら、他の天体にもチャレンジしてみたいですね。

※注意:当ブログに掲載されている価格は、ブログ投稿時の発売前の参考価格です。実際の価格は発売後の製品ページにてご確認ください。

2013年12月14日

ラブジョイ彗星観測に挑戦!

アイソン彗星の崩壊という劇的なニュースから数日立ちましたが、今度はラブジョイ彗星の話題が増えてきました。

ラブジョイ彗星は我が家のベランダからみると早朝4時前後の東北東の方向から昇ってきます。

観測時間がちょっと遅いとすぐに日の出の時間になってしまうので、今回は午前3時半からセッティングを開始しました。

観測につかった望遠鏡はビクセンのED81S、赤道儀はSXD2です。最近ようやくセッティングになれてきましたが、まだまだまごつきます。

ビクセン(Vixen) ED81S鏡筒

ビクセン(Vixen) ED81S鏡筒

ナチュラム価格83,333円(税込87,500円)

●サイズ:長さ583mm、外径90mm

●対物レンズ有効径:81mm/EDレンズ・アポクロマート、マルチコート

●焦点距離(口径比F):625mm(F7.7)

●パーツ取付サイズ:ネジ込み/60mm・42mmTリング用ネジ、差し込み/50.8mm(50.8mm接眼レンズをご使用の際は、別売オプションパーツが必要です。)、31.7mm(フリップミラー付)

●重さ:3.5kg(本体2.3kg)

●分解能・極限等級:1.43秒・11.3等星

●集光力:肉眼の134倍

●ファインダー:XYスポットファインダー(等倍)

●プレート、バンド等:鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT

●写真撮影:拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等が必要です。)

●屈折式

ビクセン(Vixen) SXD2赤道儀

ビクセン(Vixen) SXD2赤道儀

ナチュラム価格248,032円(税込260,434円)

●大きさ:340×360×128mm(突起部をのぞく)

●重さ:約9.2kg(ウェイト除く)

●赤経微動:材質/真鍮、ウォームホイルによる全周微動、直径72mm、歯数180枚

●赤緯微動:材質/真鍮、ウォームホイルによる全周微動、直径/72mm、歯数/180枚

●ウォーム軸:材質/真鍮、直径9mm

●赤経軸(極軸):材質/炭素鋼、直径40mm

●赤緯軸:材質/炭素鋼、直径35mm

●ベアリング数:9個

●ウェイト軸:直径20mm、本体収納式・ステンレス製

●極軸望遠鏡:内蔵式6倍20mm、実視界8度、水準器・明視野照明付、据付精度約3分

●方位角範囲:微動/約±7度、ダブルスクリュー式/1回転約1.2度

●極軸傾斜角範囲:高度0~70度(微動範囲±15度)、目盛2度単位 3段階使用可、タンジェントスクリュー式微動ネジ付、1回転約0.8度

●駆動:パルスモーターによる電動駆動、マイクロステップ駆動(250pps)

●自動導入・追尾装置:STARBOOK TENコントローラーによる自動導入、高精度追尾、最高1000倍速(対恒星時)

●コントローラー接続端子:D-SUB9PINオス

●電源端子:DC12V EIAJ RC5320A Class4

星を追尾する赤道儀が正しい方向に向いていないと長時間露光の撮影では星が流れてしまいますので、今回はアークツゥルス、火星、スピカの3つの恒星で念入りにアライメントしました。

カメラはずっと前から使っている Lumix GF2ですので、最大露光時間は60秒です。 やはりノイズが目立ってしまいますので、ISO1600が限界です。 ですからとにかく枚数で稼ぐしかありません。

ISO1600/60sec×15撮影、その他にISO1600/30sec×10枚、ISO800/60sec×15枚ととにかく沢山撮影しました。

沢山撮影する理由は、コンポジットという重ね合わせの画像処理では枚数を重ねるほどノイズが軽減され尾がよく写るからです。

Deep Sky Stackerでいろいろ組み合わせながら重ねて、そのあとPicasaで色調整しただけの写真がこちら。。

Vixen ED81S+LPS-P2+レデューサーED (F7.7)で直焦点撮影

Vixen SXD2赤道儀

Panasonic DMC-GF2/ISO1600 露光時間:240sec (60sec×4)

Deepsky stacker 3.3.3 Beta 51でダークフレームと一緒にStar+Comet Stackingでコンポジット

Picasaでコントラスト、ダーク調整、トリミングなし

ED81Sに純正のレデューサーをつけてますので焦点距離は419mmになりますが、トリミングなしでこの大きさで写ります

パンスターズ彗星が何となくちっちゃくてぼやけていたので、正直びっくりです。 加えて千葉県浦安市の光害だらけの低高度でこれだけ写ったのだからかなり満足です。

光害カットフィルター LPS-P2 の効果が大きいのかもしれませんが、効果検証は必要ですね。

何よりも今回驚いたのが、彗星の青緑の核がしっかり写ったことです。これは肉眼でも見えませんでしたので本当にびっくりしました。

ノイズの取り方がまだちょっと分かってないので、まだまだ修行が必要ですが

ラブジョイ彗星はもしかしたらアイソン彗星よりも綺麗にみえているんじゃないかなぁ?というのが個人的な感想です。

今月23日には太陽にもっとも接近するライブジョイ彗星はまだまだ増光中? 尾がもっと見えるようになったらまた撮影してみるつもりです。

我が家のベランダ天体観測はまだまだつづく。。

※注意:当ブログに掲載されている価格は、ブログ投稿時の発売前の参考価格です。実際の価格は発売後の製品ページにてご確認ください。

ラブジョイ彗星は我が家のベランダからみると早朝4時前後の東北東の方向から昇ってきます。

観測時間がちょっと遅いとすぐに日の出の時間になってしまうので、今回は午前3時半からセッティングを開始しました。

観測につかった望遠鏡はビクセンのED81S、赤道儀はSXD2です。最近ようやくセッティングになれてきましたが、まだまだまごつきます。

ビクセン(Vixen) ED81S鏡筒

ビクセン(Vixen) ED81S鏡筒ナチュラム価格83,333円(税込87,500円)

●サイズ:長さ583mm、外径90mm

●対物レンズ有効径:81mm/EDレンズ・アポクロマート、マルチコート

●焦点距離(口径比F):625mm(F7.7)

●パーツ取付サイズ:ネジ込み/60mm・42mmTリング用ネジ、差し込み/50.8mm(50.8mm接眼レンズをご使用の際は、別売オプションパーツが必要です。)、31.7mm(フリップミラー付)

●重さ:3.5kg(本体2.3kg)

●分解能・極限等級:1.43秒・11.3等星

●集光力:肉眼の134倍

●ファインダー:XYスポットファインダー(等倍)

●プレート、バンド等:鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT

●写真撮影:拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等が必要です。)

●屈折式

ビクセン(Vixen) SXD2赤道儀

ビクセン(Vixen) SXD2赤道儀ナチュラム価格248,032円(税込260,434円)

●大きさ:340×360×128mm(突起部をのぞく)

●重さ:約9.2kg(ウェイト除く)

●赤経微動:材質/真鍮、ウォームホイルによる全周微動、直径72mm、歯数180枚

●赤緯微動:材質/真鍮、ウォームホイルによる全周微動、直径/72mm、歯数/180枚

●ウォーム軸:材質/真鍮、直径9mm

●赤経軸(極軸):材質/炭素鋼、直径40mm

●赤緯軸:材質/炭素鋼、直径35mm

●ベアリング数:9個

●ウェイト軸:直径20mm、本体収納式・ステンレス製

●極軸望遠鏡:内蔵式6倍20mm、実視界8度、水準器・明視野照明付、据付精度約3分

●方位角範囲:微動/約±7度、ダブルスクリュー式/1回転約1.2度

●極軸傾斜角範囲:高度0~70度(微動範囲±15度)、目盛2度単位 3段階使用可、タンジェントスクリュー式微動ネジ付、1回転約0.8度

●駆動:パルスモーターによる電動駆動、マイクロステップ駆動(250pps)

●自動導入・追尾装置:STARBOOK TENコントローラーによる自動導入、高精度追尾、最高1000倍速(対恒星時)

●コントローラー接続端子:D-SUB9PINオス

●電源端子:DC12V EIAJ RC5320A Class4

星を追尾する赤道儀が正しい方向に向いていないと長時間露光の撮影では星が流れてしまいますので、今回はアークツゥルス、火星、スピカの3つの恒星で念入りにアライメントしました。

カメラはずっと前から使っている Lumix GF2ですので、最大露光時間は60秒です。 やはりノイズが目立ってしまいますので、ISO1600が限界です。 ですからとにかく枚数で稼ぐしかありません。

ISO1600/60sec×15撮影、その他にISO1600/30sec×10枚、ISO800/60sec×15枚ととにかく沢山撮影しました。

沢山撮影する理由は、コンポジットという重ね合わせの画像処理では枚数を重ねるほどノイズが軽減され尾がよく写るからです。

Deep Sky Stackerでいろいろ組み合わせながら重ねて、そのあとPicasaで色調整しただけの写真がこちら。。

Vixen ED81S+LPS-P2+レデューサーED (F7.7)で直焦点撮影

Vixen SXD2赤道儀

Panasonic DMC-GF2/ISO1600 露光時間:240sec (60sec×4)

Deepsky stacker 3.3.3 Beta 51でダークフレームと一緒にStar+Comet Stackingでコンポジット

Picasaでコントラスト、ダーク調整、トリミングなし

ED81Sに純正のレデューサーをつけてますので焦点距離は419mmになりますが、トリミングなしでこの大きさで写ります

パンスターズ彗星が何となくちっちゃくてぼやけていたので、正直びっくりです。 加えて千葉県浦安市の光害だらけの低高度でこれだけ写ったのだからかなり満足です。

光害カットフィルター LPS-P2 の効果が大きいのかもしれませんが、効果検証は必要ですね。

何よりも今回驚いたのが、彗星の青緑の核がしっかり写ったことです。これは肉眼でも見えませんでしたので本当にびっくりしました。

ノイズの取り方がまだちょっと分かってないので、まだまだ修行が必要ですが

ラブジョイ彗星はもしかしたらアイソン彗星よりも綺麗にみえているんじゃないかなぁ?というのが個人的な感想です。

今月23日には太陽にもっとも接近するライブジョイ彗星はまだまだ増光中? 尾がもっと見えるようになったらまた撮影してみるつもりです。

我が家のベランダ天体観測はまだまだつづく。。

※注意:当ブログに掲載されている価格は、ブログ投稿時の発売前の参考価格です。実際の価格は発売後の製品ページにてご確認ください。

ナチュラム、ナチュブロ、Amazon、楽天、*snowpeak、Coleman、UNIFLAMEを一括検索

ナチュラム、ナチュブロ、Amazon、楽天、*snowpeak、Coleman、UNIFLAMEを一括検索